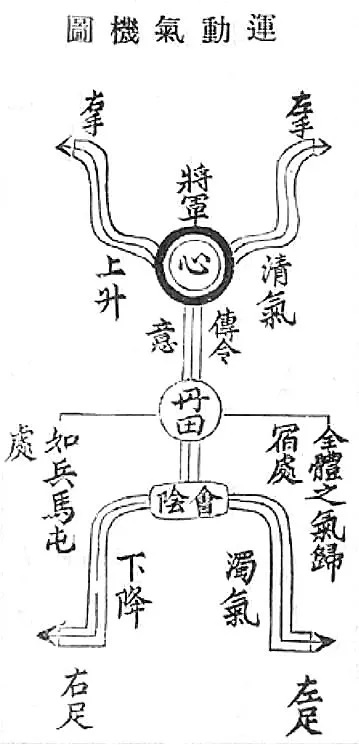

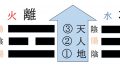

太極拳にとどまらず中国武術では六合という非常に重要なキーワードがある。外面の統合を外三合。内面の心・意・気の統合を内三合という。外三合と内三合を合わせて六合となる。手足をはじめとする身体の操作が本当の力を発揮するには、内面のエネルギーとの関係こそが核心であると捉えたのだ。今回のテーマ、内なるエネルギー「心」「意」「気」という相互の関係について『陳氏太極拳図説』、原書名は『陳氏太極拳図画講義』、以後『図説』(※①)では、運動氣機図により説明している。下の図を観ていただきたい。当時の武人らしく、「心を将軍」、「意を伝令」、「丹田を駐屯所」と、軍隊の組織になぞらえて表現している。

ちなみに、古くから「丹田」は人の体における「気」のエネルギーの貯蔵庫であり、「気」が全身に向かう際の出発点であり、全身をめぐった「気」が帰着する所と考えられてきた。全身の気が帰着(帰宿)する所として丹田を兵馬の駐屯地となぞらえている。また、運動気機の気機(※②)とは、聞きなれない言葉だが、中医学における気の運動を意味する気機と兵法書『呉子』(※③)にある兵士の気機を組み合わせたものと私は分析している。兵士の気機とは、全軍の兵士、百万の大軍の士気や動きが充実するかどうかは将軍の気によるものだ。将軍の発する伝令を軍隊全体に発し、訓練され統率された兵士によって一糸乱れぬ軍事行動を実行する様を身体の運動として投影している。

そして「心」の説明にあたり、『図説』では、孟子を引用し「志者氣之帥,氣者體之充」、すなわち「志(こころざし)は気の帥(すい)なり。気は体に充つるところ」としている。意訳としては、「志をしっかり立てて揺らがなければ、やがて体に気が集まり満ち満ちてくる。全ての気を統帥するのは、志である」。ここでいう「気」は、物事を実行するときに体から溢れ出るエネルギーを指している。「帥(すい)」は、指揮官すなわち中枢となる存在を意味しており、『呉子』の気機とも重ねて見ることができる。

「志」の字は、「行く」を示す象形文字の「之(し)」の古形と、心臓を示す象形文字の「心」を組み合わせてできたとされている。この組み合わせの「心が行く」から「心が突き動かされる」と変化し、自分の気持ちが向かうところ、心がある方向をめざして行くことを「志」というようになった。「こころざす(こころがある方向に目指して向かう。心に思い立つ)、心指し(こころざし)」の意味となる。つまり志向性を持ち、「内から発露される強い気持ち」を表現した漢字といえる。人は志(こころざし)がなければ、何も成し遂げることはできない。志こそが、目標や夢を達成する心の拠り所となる。

紀元前6世紀に生まれた儒教の開祖孔子は、戦乱の世に秩序を求め、学を志したのが15歳だ。その約百年後に生まれた孟子は、孔子に対し強烈な憧れを持ち、「志は気の帥である」とした。二千数百年を隔てて広島の頼山陽は、論語や易経を修した後、立志論を著わした。皆さんは、どのような先人達の志をイメージするだろうか?

私は、『図説』を読んだとき、武術書に孟子の「志」を引用していることに驚きを禁じ得なかった。私の場合、武術とはどちらかというと個人競技であり、修行においても自己の確立が何より必要と考えていた。しかし、自分だけを護ればよいと考える利己の心よりも、自分を犠牲にしてでも護るべき他者がある時、志を持つことでより大きな力を得ることができることを『図説』は示していると認識を新たにしたのだ。

「志」とは、自己実現欲求でありながら、その対象は自己というよりも他人や社会といった色合いが濃い。個の確立による夢や自己実現も大切だ。しかし、利他の精神によって自分の利益よりも世のため人のために貢献し行動する事によって、より大きな活力や多幸感をもたらす。精神的な支柱をより強固にしていく。幸い日本には、「世間様」「おてんとうさま(お天道様)」といった概念が熟成されており、世間→世界、おてんとうさま→天下といった公的な意識の高い国民性を育んでいるように感じる。

バブルからリーマンショック、東日本大震災や数年来の地震や豪雨災害、さらには、今回のコロナを経て様々な事象が起き、時代の風潮や潮流にも変化・転換も感じる。その中で、助け合いの精神等、日本人の公的な意識が高いことが再認識できたといえないだろうか? 図説の著者・陳鑫の言わんとした志、そして多くの先人たちの志について改めて考える機会をいただいたと考えている。

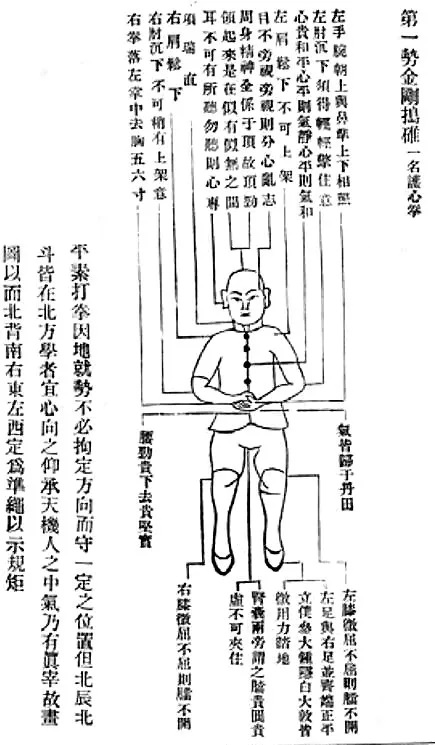

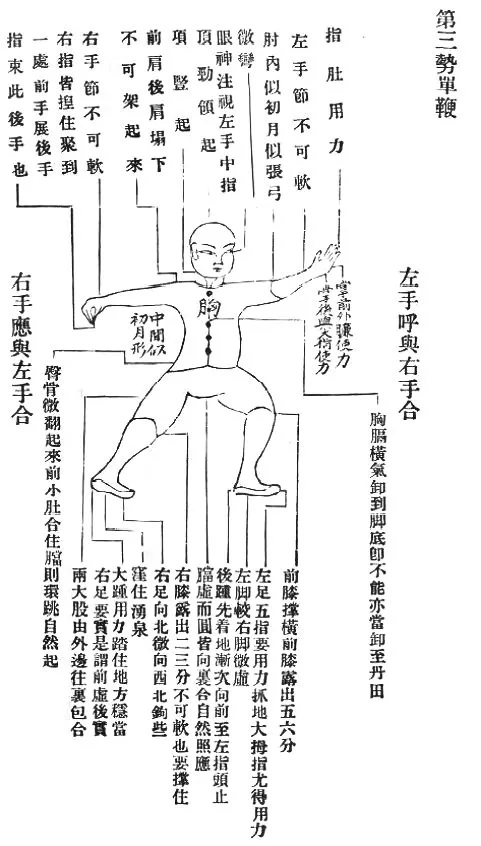

今回は、「心」を中心に「意」「気」との関わりを紹介したが、次回の「意」のパートでは、内面の関係だけでなく、外面の身体を結びつける具体的な練習法を紹介したい。

●参考文献 白川静 常用字解

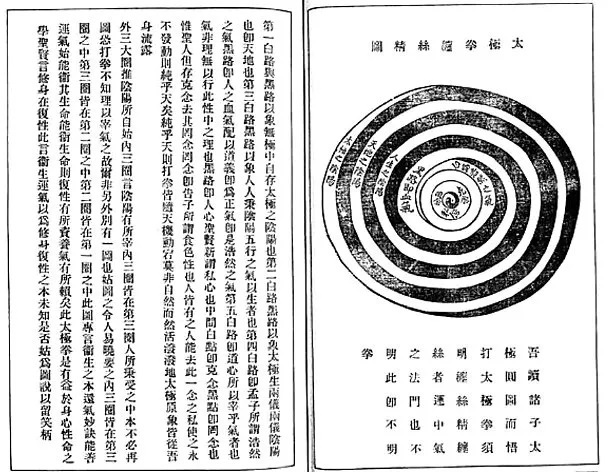

※①『陳氏太極拳図説』(以後『図説』)

陳氏十六世の武術家陳品三(陳鑫・Chén Xin)(1849~1929年)は、父の命により、武芸よりも学問にはげみ、晩年には太極拳の理法を明らかにしてそれを成書することに心血を注いだ。59歳・1908年に写起し、12年の歳月をかけて70歳・1919年に完成したが、自分に子供がなかったことにより、兄の子の椿元に授けた。陳鑫は椿元にこの書を授けるにあたり「もし伝えるならば則ちこれを伝え、しからざれば則ちこれを焚くべし、みだりに人に与えるなかれ」といって軽々しく他人にゆずることを固く戒めた。

陳鑫が世を去った後の1932年1月、武術史研究家の唐豪は、太極拳の研究調査のため、陳家溝の陳氏第十七世・陳子明を案内人として同じく陳氏第十七世・陳椿元の家に訪れた際、様々な資料とともに、『図説』を閲覧することができた。図説は、陳氏太極拳新架式(73勢) についての詳細な解説が記された拳譜(伝書)である。陰陽太極理論に基づく緻密な太極拳の論文であり、各巻20~40万字の全4巻(原稿用紙にして約3千枚相当)の膨大な大著であり、そのボリュームと密度の濃さは、太極拳のみならず中国武術の世界でも非常に希なものである。

陳家溝においてこの書を見せられた唐豪は、この書がきわめて貴重であることを痛感し、河南省国術館館長の関百益に『図説』の購入を進言した。関百益は陳椿元より書を購入し、1933年に河南省開封の開明書局より出版した。椿元は家が貧しく陳鑫の遺体は柩にとどまったままであったが、その原稿料によって椿元はようやく葬儀を行うことができたという。『図説』は、広く武術世界に普及して第一級の資料として知られるようになり、現在もなお太極拳の聖典のひとつとして門派を超えて読み続けられている。

※②中医学において気の運動を「気機」という。昇・降・出・入という気の作用機序(4つの動き)のこと。気の運動は、それぞれ上下内外の四方向に分類され、上(昇)と下(降)、内と外が対になっている。『図説』の運動氣機図では清気は上昇し、濁気は足に下降すると説明している。各臓腑には特有の気の流れがあり、これらが臓腑間で呼応し絶妙のバランスを取ることで生命活動を維持している。

※③呉子 論将篇「兵に四機あり。一に曰く、気機、二に曰く、地機、三に曰く、事機、四に曰く、力機。三軍の衆、百万の師、軽重を張設すること一人にあり、これを気機と謂う」。兵法の書・孫子として並び称される兵法書・呉子の中に気機が説かれている。兵には、気機・地機・事機・力機という四つの機があるという。

※ 初出 2021年7月5日 「HIROSHIMA PERSON」にて公開

コメント