中国武学への道

中国武学への道 Vol.45 外三合 三節 番外編(その7)

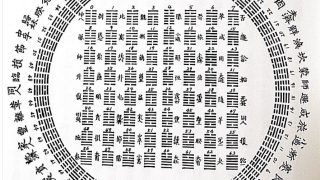

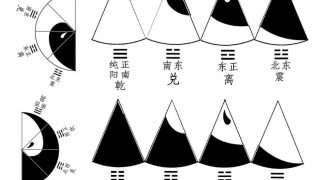

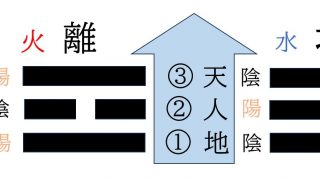

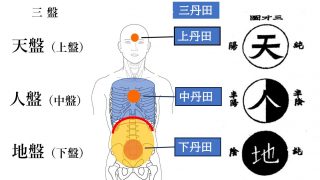

老子は「一から二そして三」が生まれ、「三」から万物が生じるといい、八卦では初爻二爻三爻と三層に積み重ねられた「八」から大宇宙の万物が展開される。前回、細胞分裂を例に「1」が2→4→8と分裂する図を紹介した。細胞はさらに分裂を続け、人間では約60兆個(約37兆個とも)に細胞分裂し各臓器や骨、筋肉などに変化し、一個体としての生物に成長する。

中国武学への道

中国武学への道  中国武学への道

中国武学への道  中国武学への道

中国武学への道  中国武学への道

中国武学への道  中国武学への道

中国武学への道  中国武学への道

中国武学への道  中国武学への道

中国武学への道  中国武学への道

中国武学への道  中国武学への道

中国武学への道  中国武学への道

中国武学への道