■ 八卦生成図と古八卦図

今回のテーマは、八卦に潜む「三」がテーマだ。

このテーマを解説するにあたり、今回は八卦の構造を解説し、次回は変化の様子(勢)から解説をしてみたい。

複数回に分けて解説する意図の第一番目は、読者の皆さんが八卦についてご存じの方ばかりではないと思うので、ゆっくりと解説を進めたいからである。今回の内容は、図1から3を解説した文章となっている。文章が煩雑と感じる方は図をしっかり観察してイメージを膨らませていただきたい。

第二番目は八卦についてご存知の方にとっても「構造と変化(勢)」という視点を持つことは、武術の理解にも通じると思う。本ブログのVol.31から始まった「定式と過渡式」を比較して改めてお読みいただくと理解が深まると考えている。「構造と定式」「変化(勢)と過渡式」がそれぞれ対応している。

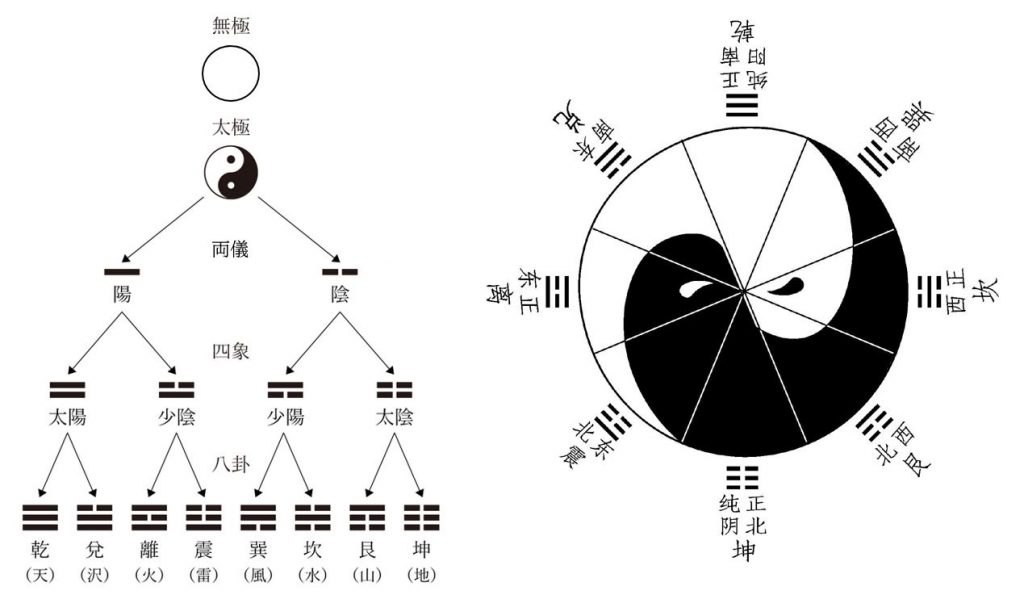

まずは全体像を把握しやすいように一般的な「八卦生成の図」(左側)、そして「古太極図と八卦を組み合わせた図」(右側)をご覧いただきたい。

八卦(※1)は漢字と符合の組み合わせで配置されている。

☰(乾)・☱(兌)・☲(離)・☳(震)・

☴(巽)・☵(坎)・☶(艮)・☷(坤)

八卦生成図は太極から両儀→四象→八卦と発展し宇宙が生成(形作られる)する様子を示している。

古太極図は、八卦生成図の生成された八卦と太極図を組み合わせた図である。宇宙を示す図として古来よりさまざまな太極図が試作されてきた。このブログの中でも陰陽太極図・陰陽魚太極図・来氏太極図を紹介した。数ある中の一つが古太極図である。

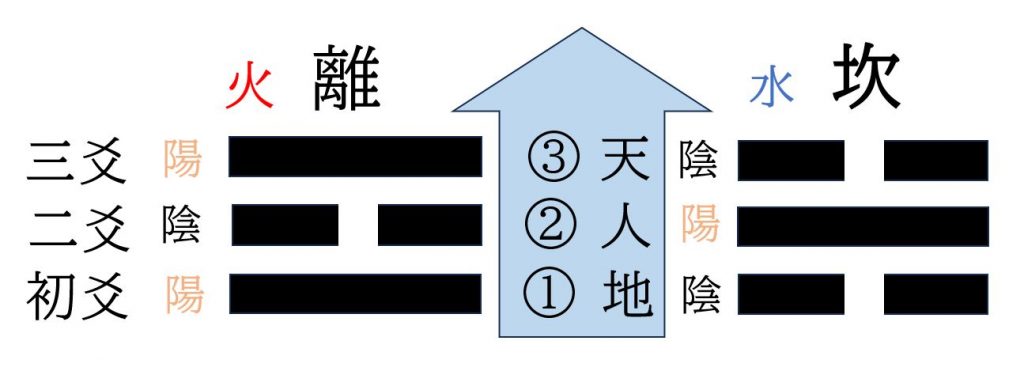

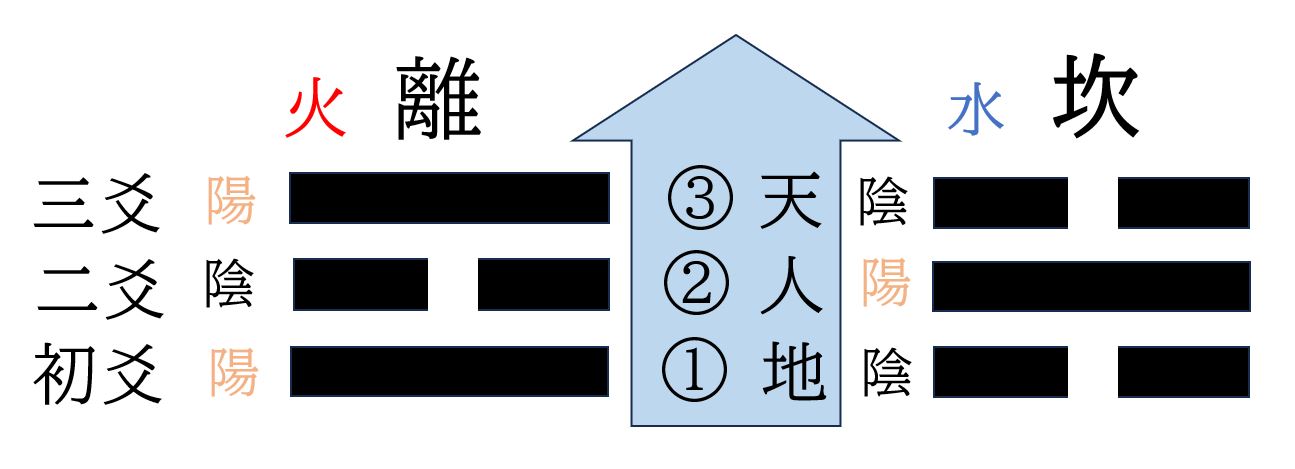

八卦に潜む「三」も三才に関係しているが、前回みた時間系列「天地人」(天→地→人)と空間系列「天人地」(天・人・地)の二つと今回の三才は異なっている。

今回は、三才を時間系列の別の角度から観てみたい。八卦の構造は下から上に地人天(地→人→天)の順番で逆の順番で積みあがっている。時間の流れは上から下とみることが多いが、八卦では下から上となっているため易経・十翼・説卦伝では「易は逆数なり」とある。逆数というのは数学の逆数のことではなく、「逆から数える」というほどの意味に取るべきだろう。

■ 八卦を構成する符合 爻(こう)~「⚊」と「⚋」

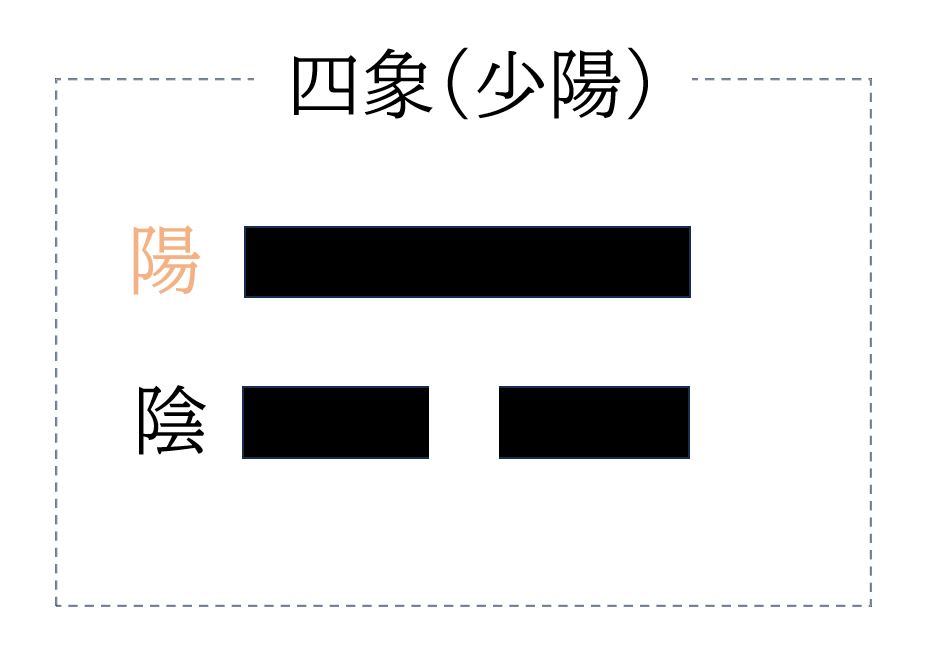

易の卦を構成する二種の横棒(「⚊」陽 ・「⚋」陰)を「爻」(こう)という。それぞれ陽爻と陰爻である。陽爻(ようこう)は、一本の棒がつながった「⚊」で表される。陰爻(いんこう)は、棒の真ん中が開いた「⚋」で表わされる。(図2参照)陰爻「⚋」の棒の間が空いているのは凹凸(おうとつ)の凹のように「くぼみ」で水が溜まりやすく影となることを指しているとイメージするとよいかもしれない。

陽爻と陰爻の関係は、陽爻は能動的・男性的・剛。陰爻は受動的・女性的・柔の性質をもっているとされる。陽は奇数、陰は偶数とも分類される。

「爻」の漢字は、織物の縦糸と横糸を表すとされる。何故「交わる」の意味なのかが由来は不明とされる。私見を申し上げるなら、陰陽二気の交合あるいは時間と空間が交わることにより宇宙が形成されるということではないだろうか?

万物の根源である太極から一陽一陰が派生したものを両儀という。その一陽一陰の両儀からさらに二個の陰陽が派生し、四個の符合(四象)となる。(図2は四象の中の少陽)四個の陰陽から更にそれぞれに一陽一陰が派生して八個の符合ができる。これを八卦(はっけ・はっか)、或いは小成卦という。

陰陽の爻(こう)が陰陽→四象→八卦と下から上へ三段に爻が積み重なり、陰爻と陽爻が組み合わさり生成された八卦で万物を象徴している。

さらに八卦が2つ組み合わさり6つの爻となったものが六十四卦(※2)あるいは大成卦として知られている。

■ 八卦に潜む三才

次に八卦の中で「水と火」の原理を与えられた「坎と離」の二つの卦(図3)をご覧いただきたい。天人地の三才が「地→人→天」の順番で生成され、陰陽の爻が下から初爻→二爻→三爻と積み上げられている。下から「坎」は陰→陽→陰、「離」は陽→陰→陽というように陰と陽が交互に積み上げられている。

今回の説明はここまでとし、まずは「坎と離」の構造を観察していただきたい。次回さらに陰陽→四象→八卦の中に観る変化の様子(勢)を紹介する予定だ。

【孫錫堃派八卦掌の学習内容】(三に関する抜粋)

孫錫堃派八卦掌の学習内容で「三」に関する部分のみを下記に抽出した。具体的内容は老師の実伝が必要であるが、それぞれ三才の思想を反映している。

八卦掌三形~龍・猴・鷹

龍(走行は龍の如し)

猴(回転するは若猿の如く)

鷹(換式においては鷹の如し)

八卦三盤~上盤・中盤・下盤の練架子

八卦練架子~定架子・活架子・変架子

八卦三空~手必空・脚必空・胸必空

【補足説明】

八卦掌三形の龍は三節才の中節の胴体、猴は末節の首、鷹は中節から末節の羽(腕)や足。八卦三空も同様。

八卦三盤は上中下の空間(階層構造)、八卦練架子は、定→活→変の時間(段階による変化)のように三才が背景にある。

【数息観】 初級から中級へ

数息観は「すうそくかん」あるいは「すそくかん」と読み、数を数えながら呼吸の鍛錬を行う。

Vol.21 外三合 で初心者用の数息観を紹介した。今回、番外編では数字の「三」にまつわる「三才」を紹介しているので数字つながりということで数息観を紹介したい。今回は中級者向けだからと難しく考えず、初心者用を復習してから次の段階へ進んでみよう。

【初心者向けの数息観】 息を吐き(吸い)つつ、数を数える

息をゆっくり吐きながら約1秒ごとに 1・2・3・4・5 ・・・9・10と1から10まで数える。次にゆっくり息を吸いながら吐いた時と同じように1・2・3・4・5 ・・・9・10と1から10まで数える。もし、「1から10」までが長すぎて息が苦しければ「1から3」「1から5」あるいは「1から7」までと皆さんの息の深さに合わせて短くしてもかまわない。

要は、吐く息と吸う息の長さを均等にするところから始まる。次第に息を静かで深く長い呼吸へと整えてゆく。

【中級者向けの数息観】 一呼吸の間に「ひと~つ」と数える

初級者向けでは一回吐く間に1~10を数え、吸う間に1~10を数える。次の中級者の段階では、一回の呼吸で吐いて吸う間に「ひと~つ」と数える。中級者向けの数息観は1から10を数えると10回呼吸することになる。数え方もいろいろあるが、例えば「ひとつ・ふたつ・みっつ・よっつ・いつつ・むっつ・ななつ・やっつ・ここのつ・とお」

まず普通の呼吸で息を整えてから息を吐きだす。例えば「一つ(ひとつ)」の時は、息を吐くときに「ひとぉ~~~」と伸ばしていく。

息を吐き終わると、次に息を吸いながら「つ~~~」と数える。

一回目の呼吸で「ひと~つ」となる。

次の息を吐くときは「ふたぁ~~~」、吸う時に「つ~~~」となる。

「と~~~(吐)」「お~~~(吸)」と「十(とお)」までいったら、また「一(ひとつ)」に戻る。

途中、湧き上がってきた雑念を追い掛け回して「あれ、どこまで数えたっけ?」と数えてきた数字を忘れてしまった場合は、深く考えずにまた「ひとつ」から始めていけば良い。

こうした練習の上で大切なポイントがある。

数えることを忘れたり、うまくイメージできなかった場合でも焦ったり、自分のことを「ダメだ」責める必要はない。「今日の失敗は上達するための一里塚(過程)」と次に向かうための糧(エネルギー)にする「心法」の訓練にしてしまうのである。心法とは、内三合の心・意・気の「心」を指しており、日々の練習のみならず生き方にまで通じている。

上記の中級者向けの数息観は外面の構造を示したものにすぎない。次回、内面の意念の操作を併せて実修することにより、効果と面白さを実感いただけると思う。

【註釈】

※1 中国古代伝説上の帝王・伏羲(ふぎ・ふっき)が森羅万象を象(かたど)って八卦(はっけ・はっか)を創造した。

八卦(先天図)の読みは以下の通り。

「乾(けん)・坤(こん)・震(しん)・巽(せん)・

坎(かん)・離(り)・艮(ごん)・兌(だ)」

「中国武学への道」の記事一覧はこちら

https://ryuminroudaiichi.fc2.page/archives/category/bugakuhenomichi

「中国武術への道」の記事一覧はこちら

https://ryuminroudaiichi.fc2.page/archives/161

※リンクは新しいタブで開きます。

コメント