太極拳といえば柔らかくゆっくりと動くというイメージがあると思う。それは、楊家(楊氏)太極拳の三代目、楊澄甫(よう・ちょうほ、楊露禅の孫)の教授したスタイルの影響が大きい。

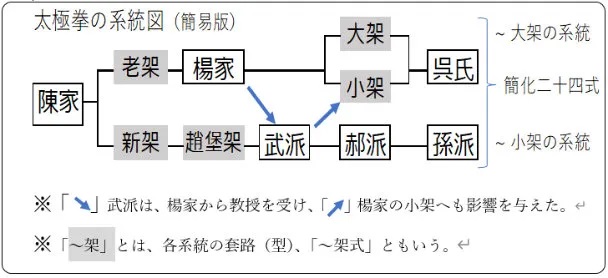

楊家太極拳の初代楊露禅とその息子たちの武芸は評判を呼び、北京を中心に多くの武術家が学んだ。彼らは、自己の学習経験や実戦経験、研究成果などを昇華させ、太極拳を本門(※)として弟子に伝えた。その弟子の中から呉氏(ごし、呉家)太極拳が誕生した。また、陳一族の中から新たなムーブメントとして新架そして趙堡架という動作が俊敏な小架の系統が生まれた。さらに武派(ぶは)・郝派(かくは)・孫派(そんぱ)などの流派が誕生した。元来、河南省で陳一族により門外不出の秘伝として伝承されていたものが、一気に華開くように中国各地に広まったのだ。

ちなみに楊家太極拳や呉氏太極拳は、創始者の姓を冠している。楊さんや呉さん一族の太極拳だから楊家太極拳、呉氏太極拳といった具合だ。武派・郝派・孫派も創始者の姓を冠してはいるが、その後の伝承者が一族以外からも多く出たため、「~派」と呼ばれている。近年では、形式の式の字を用いて、陳式・楊式など、「~式」という言い方が一般的かもしれない。

私の場合、専門は陳家太極拳だが、対人の使い方、つまり用法(約束組手)は太極拳各派のものを学ぶことができた。もちろんそれぞれの門派の用法のすべてではなく、型も抜粋されたものの説明を受けたに過ぎない。最初は、用法のバリエーションを増やすことが目的であり、単純にその用法を自分でも使えるようになりたいとしか考えていなかった。試行錯誤しながら練習し、次第に慣れてくると次の段階がみえてきた。

自分が本門として専攻している陳家太極拳との技術的な違いが気になり始めた。そして、楊氏・呉氏・武派・郝派・孫派の用法を研究していくにしたがって、一つ一つの用法には、各派のエッセンスが凝縮されているのだと気づくことができた。各派の創始者の息づかいとでもいうべきか、様々な創意工夫を感じた。それぞれの先人たちが何を考えてその用法を作った(制定という)のか、太極拳以外にどのような流派を習ってきたのかについて、老師から説明を受けると共に、自分でも想像をめぐらせるようになった。もちろん老師から全ての説明を受けられるわけではないし、未だに未解明の部分も多い。

だが、実際に動きながら、いろいろと比較検討し、分析してみることそのものが面白く、楽しいと感じることができる。タイムマシンがあれば、過去の創始者達にお会いして練習の様子や新しい門派を創出する、まさにその現場を拝見したいところだ。なお、上記の表の老架・新架、大架・小架などの区別については別の機会に説明しよう。

ちなみに、太極拳はなぜ健康法として脚光をあびたのだろうか? 楊家太極拳の初代・楊露禅は清朝の皇族や高級官僚に教授したが、彼らは恵まれた宮廷生活の中、運動不足で体力もない者が多かった。そこで、跳躍技でさえ難しい彼らのために、難易度が高い動作を簡略化して教授した。陳家太極拳の特徴に剛柔相済や緩急自在がある。速く鋭い剛の動作を究めつつ対極的なゆっくりした動作を練習の基本としている。楊露禅は、柔の部分を強調することにより養生法として確立し教授したものと思われる。こうして太極拳は万人に開かれ、注目があつまるようになっていったのだ。次回、簡化太極拳雑話(後編)に続く。

※本門:武術家が複数の門派を習得している場合、本人が最も稽古し、研究し、造詣を深くした結果、実戦において最も得意とした門派のこと。

※ 初出 2020年11月25日 「HIROSHIMA PERSON」にて公開

コメント