本題の簡化二十四式太極拳へ話をすすめよう。「二十四式」とは24個の技法(勢)がつながった套路(とうろ)という意味だ。それまでの太極拳の套路は108勢や99勢、85勢などといった具合に非常に長く、套路を一回通して練習すると、1時間を超えるものさえあった。これらの套路は、技法の種類が多いだけでなく、何度も繰り返されたり、難易度の高い姿勢や動作、跳躍技などを多く含むものだった。そこで老若男女問わず広く愛好され、健康法として役立つことを目標に、中華人民共和国の国家体育運動委員会により1956年に発表されたのが、簡化二十四式太極拳だ。

私が入門したときは、一門独自の三十二勢の入門套路から始めた。その後、陳氏太極拳の新架(73勢)から老架(77勢)へと進み、後に一門内では別伝として専門家用としての位置づけの新架(52勢)や趙堡架、砲捶も習った。老架(77勢)を習い始めた頃、師より簡化二十四式の学習を命じられた。複雑な動作ができるようになってきているのに、今更簡化二十四式のような簡単なものをやらなければならないのか、内心不満だった。若気の至りと、ある種の慢心で簡化太極拳を軽んじていたのだ。そんな私を見透かすかのように師はこのように諭された。

「簡化二十四式は、単なる健康法と思っているかもしれないが、一見簡単な動きに見えるものが、見方を変えると複雑で高度なものを含んでいる。外見は同じようでも修練と経験によって深みを増すことができる。技術は使い手によってはじめて真価を発揮する。単純に見えるものを決して軽視してはならない」

老架は七十七の動作からなる套路で最初比較的ゆっくり練習するが、簡化二十四式はさらにゆっくりすることを求められた。ただひたすら一定速度でゆっくりと時間をかけて行うと、身体の内側に向けられた内感覚も変化してくる。太極拳に対する認識の変革が起きた第一歩だった。その後も何度も繰り返し認識の変革は続き、私の中の「これが太極拳だ」というイメージは常に塗り替えられ今日に至っている。

太極拳の套路を行う際、健康法の面からも武術を志す者にとっても重要とされる大切なポイントがあることをご存じだろうか?それは、「舌」の位置だ。「將舌捲回。頂住上腭。口似開非開。似合非合」、「まず舌を巻き、上顎に着け、口は開くに似て開くにあらず。合わせるに似て合わせるにあらず」(意訳)という形である。

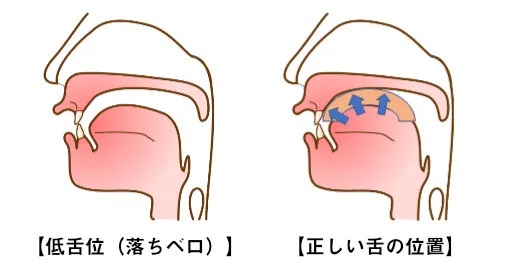

実伝では、「舌の先端を前歯の付け根につけ、舌面全体を押し上げて上顎に押し付けるようにする。歯は、上下を合わせるが、噛み締めることなく力を抜く」と習う。

舌の位置と形が整うと唾液の分泌を促されるので自然に飲み込んでいくとよい。唾液を気功や古くは道教の神仙術(※1)では、神液または神水といい、「内気の液化」したものと考えた。唾液を飲み込むと腎に入り再び活気や元気になり、不老不死に必要な高貴な薬だとした。現代医学においても、口腔内の潤った状態を保つことが免疫力・抗菌・洗浄・保護などの作用があるとされている。

また、「舌」を中国の先人は身体の中で四稍(※2)の内、「肉」の末端であるとして重視している。舌の筋力は全身の筋力とも密接なかかわりがあるためだ。最近では「低舌位」(落ちベロ)(※3)が免疫力低下や誤嚥性肺炎の原因の一つとして危険性を指摘されている。舌の位置とあり方について、最近見た国営放送のある番組では「命にかかわる」と表現していた。奥は深いが初歩は誰もが簡単に実行することができるので、普段から意識してみていただきたい。簡化二十四式をはじめとする太極拳の愛好者の皆さんの中にも忘れていたという方もおられるかもしれない。套路を練習する時、改めて意識されてはいかがだろうか。

※1 神仙術とは養生・錬丹・方術によって不老不死の仙人を目指す道教の修行法。

※2 四稍 舌は肉の末梢、歯は骨の末梢、髪は血の末梢、爪は筋の末梢であるとし、末梢(末端)にあたる舌・歯・髪・爪を斉(ととのえる)(調える)ことが重要であるという教え。「筋肉」を「筋」「肉」に分類している。

※3 「低舌位」(落ちベロ) 舌の筋力低下により、上記左図のように上顎と舌の間に空洞が生じ、ドライマウスや口呼吸をはじめ様々な弊害を生じやすい。

※ 初出 2020年12月23日 「HIROSHIMA PERSON」にて公開

コメント